Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). Клиническая картина и диагностика

Определение

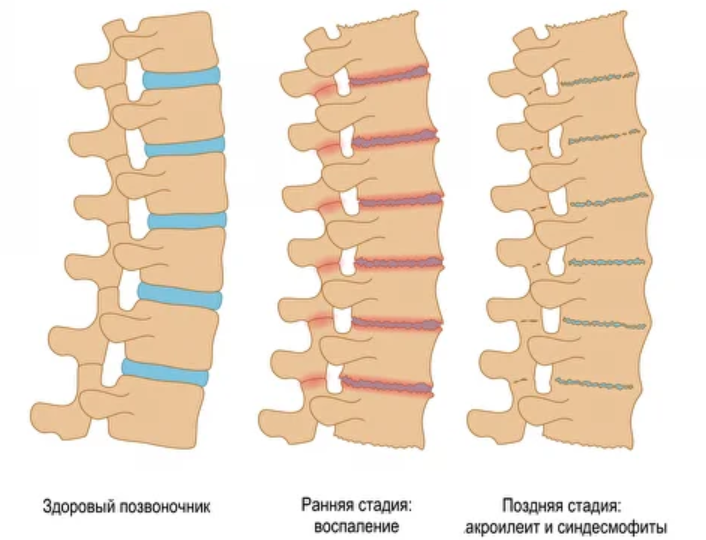

Анкилозирующий спондилит (АС) или болезнь Бехтерева – хроническое постепенно прогрессирующее воспалительное заболевание из группы серонегативных спондилоартритов, характеризующееся поражением крестцово-подвздошных суставов и/или позвоночника с потенциальным исходом их в анкилоз. В патологический процесс часто вовлекаются энтезисы (места прикрепления связок, сухожилий и суставных капсул к костям) и периферические суставы. Прогрессирование заболевания в первую очередь связано с пролиферацией костной ткани (в противоположность эрозированию при ревматоидном артрите), что проявляется ростом синдесмофитов (и/или энтезофитов) и процессом анкилозирования позвоночника и суставов. Характеризуется ночными болями в спине, ригидностью мышц спины, выраженным кифозом.

Эпидемиология

Распространённость анкилозирующего спондилита широко варьирует и в основном зависит от частоты встречаемости HLA-B27: от 0,15 % во Франции до 1,4 % в Норвегии (среди взрослого населения). Распространённость анкилозирующего спондилита в России, по данным эпидемиологического исследования 1988 года, составляет от 0,01 % до 0,09 %. Анкилозирующий спондилит встречается в 3 раза чаще у мужчин, чем у женщин, и наиболее часто начинается в возрасте от 20 до 40 лет. У родственников первой линии больных с АС заболевание встречается в 10–20 раз чаще, чем в общей популяции.

Генетическая предрасположенность

HLA-B27 присутствует у 90% больных АС европеоидной расы. Риск АС у родственников первой линии, являющихся носителями HLA-B27, составляет 20%. Тем не менее частота конкордантности у близнецов составляет приблизительно 50%, что предполагает участие факторов внешней среды. Отсутствие HLA-B27 при АС ассоцировано с более высокой частотой периферического артрита, дактилита и внесуставных проявлений.

Клиническая картина

Наиболее часто АС начинается с болей в спине, однако возможна его манифестация и с поражения периферических суставов, особенно у детей и женщин и значительно реже – с острого иридоциклита. Другие ранние симптомы заболевания включают уменьшение экскурсий грудной клетки в результате поражения реберно-позвоночных суставов, небольшое повышение температуры тела, слабость, анорексию, снижение массы тела и анемию.

Боли в спине часто развиваются по ночам, могут иметь различную интенсивность. Возникает утренняя скованность, проходящая в течении дня, может быть спазм паравертебральных мышц. Пытаясь облегчить боль и спазм мышц, больные стремятся согнуться ("поза просителя"), в результате при отсутствии лечения часто развивается кифоз (на поздних стадиях заболевания - выраженный), утрата поясничного лордоза, пациенты постоянно находятся в положении наклона вперед, что нарушает функцию легких и обусловливает неспособность лежать на ровной поверхности. Возможно деформирующее поражение периферических суставов, иногда суставов пальцев (дактилит). Может развиться тендинит ахилловых сухожилий и надколенника.

У трети больных возникают системные проявления АС. Часто развивается рецидивирующий острый передний увеит, который обычно отвечает на местную терапию. Неврологические признаки могут являться результатом компрессионного радикулита или ишиаса, перелома позвонков или их подвывихов, а также результатом “синдрома конского хвоста”. Сердечно-сосудистые проявления включают недостаточность аортального клапана, аортит, стенокардию, перикардит, нарушение проводимости (могут протекать бессимптомно). Одышка, кашель и кровохарканье в редких случаях могут быть следствием нетуберкулезного фиброза легких. В редких случаях АС приводит к развитию вторичного амилоидоза. Подкожных узелков не образуется.

Рисунок 1. «Поза просителя» при болезни Бехтерева

Рисунок 2. Сращение позвонков при болезни Бехтерева (формирование анкилоза)

Рисунок 3. Выраженный кифоз (наружное искривление) позвоночника вследствие сращения позвонков у пациента с болезнью Бехтерева

| Таблица 1. Критерии воспалительной боли в спине (ASAS, 2009) |

|---|

|

Хроническая боль в спине (длительность более 3-х месяцев)

Боль в спине считается воспалительной при наличии как минимум 4-х признаков из 5. |

Классификация

Большинство пациентов имеют преимущественно поражение позвоночника (так называемый аксиальный АС). Некоторые имеют преимущественно периферическое поражение. Некоторые из пациентов с осевым поражением на обычных рентгеновских снимках не имеют никаких признаков сакроилеита. Таким образом, ряд экспертов классифицирует АС следующим образом:

-

аксиальный АС: преимущественно поражает осевые отделы скелета и на рентгеновских снимках обнаруживаются признаки, типичные для сакроилеита

-

рентген-негативный АС: клинически похож на аксиальный АС, но без рентгенологических признаков сакроилеита

- периферический АС: анкилозирующий спондилит, поражающий преимущественно периферические суставы

Диагностика

- Маркеры воспаления (СОЭ, СРБ, общий анализ крови).

-

Определение ревматоидного фактора и антинуклеарных антител (необходимо для дифференциальной диагностики)

- Расширенное обследование на HLA-B27

-

Рентген позвоночника и таза (пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений), МРТ таза.

Рентгенодиагностика

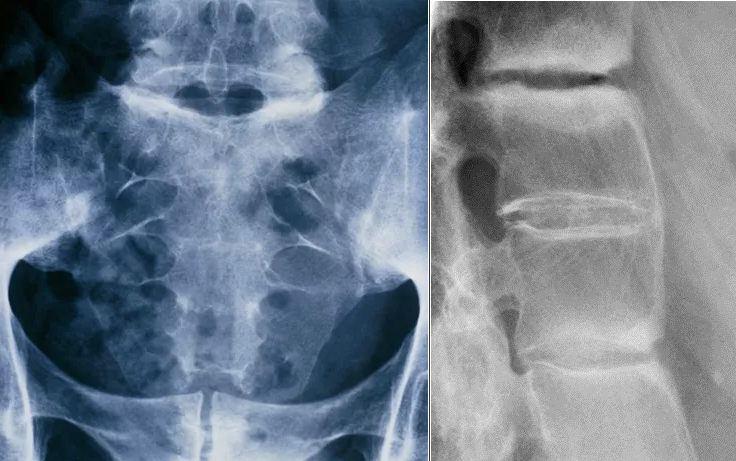

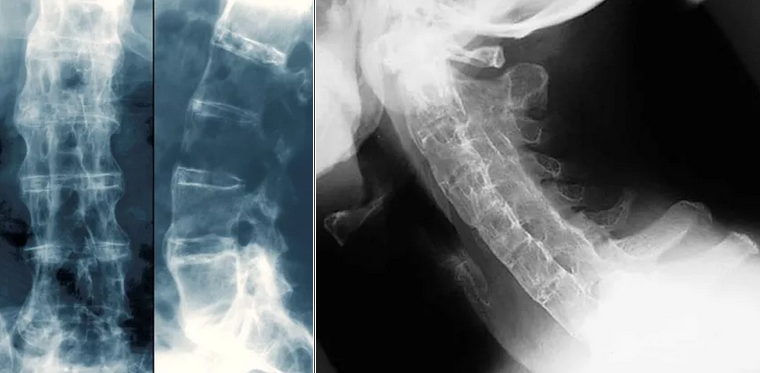

Наиболее ранние рентгенологические изменения – это псевдорасширения суставной щели, причиной которых являются субхондральные эрозии с последующим склерозом или сужением и в конечном итоге – сращением крестцово-подвздошных суставов. Изменения симметричны. Ранними изменениями в позвоночнике являются квадратизация тел позвонков со склерозом углов, пятнистое обызвествление связок, развитие одного или двух синдесмофитов. На поздней стадии позвоночник имеет вид бамбуковой палки с наличием выраженных синдесмофитов и диффузным обызвествлением связок позвоночника, остеопороза; эти изменения развиваются у пациентов в среднем через 10 лет после начала заболевания.

Рисунок 4. Слева: Рентгенограмма таза и крестцового отдела позвоночника (прямая проекция) пациента, страдающего АС, демонстрирует сращения в обоих крестцово-подвздошных суставах. Справа: Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника (боковая проекция). Склероз между поясничными позвонками, утрата лордоза и сращение поясничных позвонков, указывающие на прогрессирующий АС.

Рисунок 5. Слева и в центре: "Бамбуковый позвоночник" при анкилозирующем спондилите. На данном рентгеновском снимке позвоночника пациента с АС между позвонками выявляется вновь образовавшаяся костная ткань (ярко-белого цвета). В местах, где слияние позвонков завершено, наблюдается формирование «бамбукового позвоночника». Справа: "Бамбуковый позвоночник" при анкилозирующем спондилите. На рентгенограмме шейного отдела позвоночника в боковой проекции показано окостенение шейного отдела позвоночника у пациента с тяжелым давним АС. Позвоночник полностью анкилозирован благодаря синдесмофитам, слитым фасеточным (апофизарным) суставам и параспинальной кальцификации связок.

Инструментальное обследование пациентов с подозрением на АС должно начинаться с проведения стандартной рентгенографии крестцово-подвздошных суставов /КПС/ (обзорный снимок таза). Рентгенография является основным методом выявления структурных изменений в КПС (сакроилеит) и позвоночнике (квадратизация позвонков, поражение Романуса (эрозии, остеосклероз или «сияющие углы»), синдесмофиты).

Выявление достоверного сакроилеита (2 стадия и выше) является одним из альтернативных визуализационных критериев диагноза АС.

У детей и подростков рентгенологическая оценка поражения осевого скелета представляет значительные трудности из-за незавершенности процессов окостенения скелета. На рентгенограммах таза в детском возрасте суставные поверхности интактных КПС могут выглядеть недостаточно ровными и четкими, часто их щели имеют неравномерную ширину, что может быть ошибочно интерпретировано как проявления СИ. Вместе с тем, даже при значительной выраженности ростковых зон могут выявляться бесспорные рентгенологические изменения КПС, например выраженный остеосклероз с так называемым, феноменом «псевдорасширения» суставной щели или выраженные эрозии с элементами анкилозирования, соответствующие 3-4 стадии по Kellgren.

При наличии клинических показаний (боль воспалительного характера в нижней части спины и относительно небольшой давности заболевания – до 2-3 лет) и отсутствии достоверных признаков сакроилеита на рентгенограммах целесообразно проведение МРТ КПС с обязательным использованием Т1 и Т2 FatSat (или Т2 STIR) импульсных последовательностей в полукоронарной плоскости с толщиной среза не более 4 мм.

При наличии клинических показаний (боль воспалительного характера в определенном отделе позвоночника) с целью выявления распространенности процесса, а также дифференциальной диагностики с невоспалительными заболеваниями позвоночника, целесообразно проведение МРТ в режимах Т1 и Т2 FatSat (или Т2 STIR) в сагиттальной проекции с толщиной среза не более 4 мм в Т2 FatSat (или Т2 STIR) импульсной последовательности.

Для диагностики СИ при АС основное значение имеет выявляемый при МРТ отек костного мозга в прилежащих к суставу костях - «достоверный сакроилиит». Наличие только синовита КПС, капсулита или энтезита без субхондрального отека костного мозга/остеита согласуется с диагнозом активного сакроилиита, но не является достаточным для его постановки.

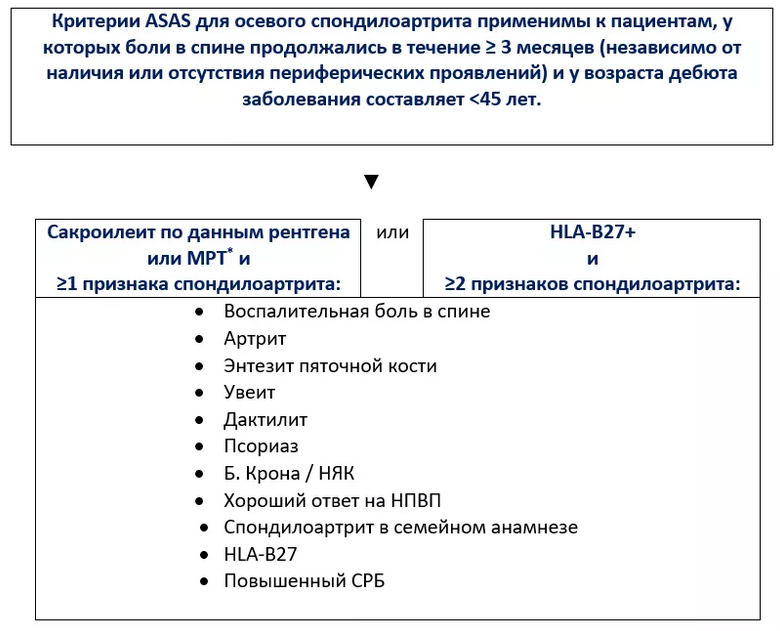

Критерии диагностики

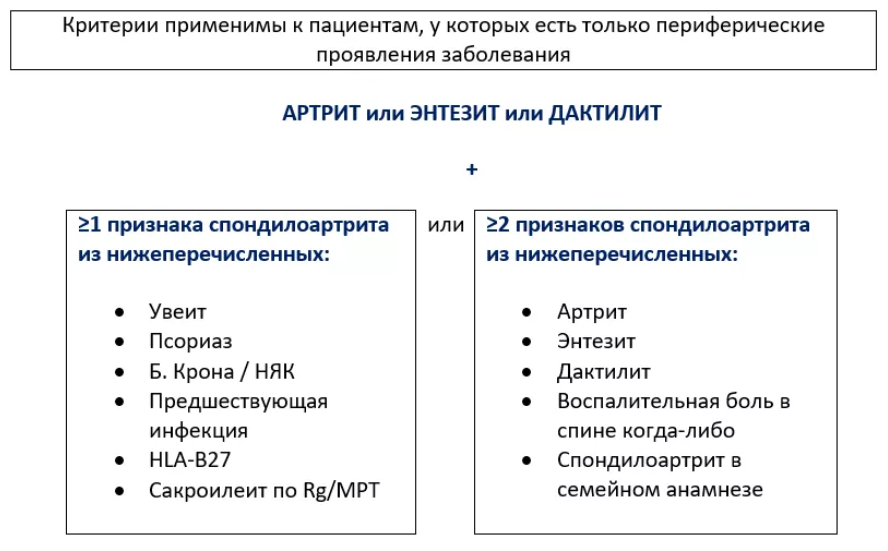

Таблица 2. Критерии аксиального спондилоартрита (ASAS 2009)

Учитывая неэффективность имеющихся критериев анкилозирующего спондилита для ранней диагностики болезни, члены Ассоциации ревматологов России посчитали необходимым их модифицировать. На основании анализа классификационных критериев ASAS для аксиального спондилоартрита (2009) группа экспертов адаптировала известные модифицированные Нью-Йоркские критерии (1984г.) и создала «российскую версию модифицированных Нью-Йоркских критериев АС». Этот вариант предлагается использовать для диагностики заболевания в клинической практике.

Таблица 4. Российская версия модифицированных Нью-Йоркских классификационных критериев анкилозирующего спондилита

|

Клинические признаки:

Определяемый методом визуализации признак

Для постановки диагноза необходимо наличие сакроилиита, выявленного одним из альтернативных методов визуализации и хотя бы один из клинических признаков. |

Прогноз

Для анкилозирующего спондилита характерны слабые или умеренно выраженные эпизоды воспаления, сменяющиеся периодами малой активности или полного отсутствия активных проявлений заболевания. При адекватном лечении в большинстве случаев функциональные нарушения минимальны или полностью отсутствуют, больные живут полноценной жизнью. Иногда заболевание прогрессирует и приводит к инвалидизации.

Факторами неблагоприятного прогноза при АС являются:

- развитие болезни в детском возрасте;

-

коксит (воспаление тазобедренного суставов;

-

неэффективность или плохая переносимость НПВП;

-

персистирующая высокая лабораторная активность (высокие СОЭ, СРБ);

-

внескелетные проявления (рецидивирующий увеит, аортит, нарушения сердечной проводимости, амилоидоз);

-

персиситирующий периферический артрит нижних конечностей;

-

раннее формирование кифоза шейного отдела позвоночника.

1) Rouhin Sen; Amandeep Goyal; John A. Hurley. Seronegative Spondyloarthropathy. Last Update: July 18, 2022.

2) Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению анкилозирующего спондилита (Болезнь Бехтерева). Москва, апрель 2013 г. Ассоциация ревматологов России

3) Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos X et al. The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68 Suppl 2:ii1-44. doi: 10.1136/ard.2008.104018

4) Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R et al. The Assessment of SpondyloArthritis International Society classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general. Ann Rheum Dis. 2011 Jan;70(1):25-31. doi: 10.1136/ard.2010.133645

5) Sepriano A, Landewé R, van der Heijde D et al. Predictive validity of the ASAS classification criteria for axial and peripheral spondyloarthritis after follow-up in the ASAS cohort: a final analysis. Ann Rheum Dis. 2016 Jun;75(6):1034-42. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208730

6) Румянцева Д.Г., Дубинина Т.В., Демина А.Б., Румянцева О.А., Агафонова Е.М., Смирнов А.В., Эрдес Ш.Ф. Анкилозирующий спондилит и нерентгенологический аксиальный спондилоартрит: две стадии одной болезни? Терапевтический архив. 2017;89(5):33 37. https://doi.org/10.17116/terarkh201789533-37

7) Kavadichanda CG, Geng J, Bulusu SN, Negi VS, Raghavan M. Spondyloarthritis and the Human Leukocyte Antigen (HLA)-B*27 Connection. Front Immunol. 2021 Mar 8;12:601518. doi: 10.3389/fimmu.2021.601518

8) Arévalo, M., Gratacós Masmitjà, J., Moreno, M. et al. Influence of HLA-B27 on the Ankylosing Spondylitis phenotype: results from the REGISPONSER database. Arthritis Res Ther 20, 221 (2018). https://doi.org/10.1186/s13075-018-1724-7