Болезнь Виллебранда: патогенез, клиническая картина, лабораторная диагностика

История открытия болезни Виллебранда

Болезнь Виллебранда (БВ) – одно из самых распространённых заболеваний, связанных со снижением свертываемости крови. Заболевание названо по имени финского врача Эрика фон Виллебранда (Е. vonWillebrand), который в 1926 г. опубликовал первое сообщение о необычном геморрагическом заболевании у девочки из многодетной семьи, проживавшей на Аландских островах. Это была 5-летняя девочка по имени Hjordis, девятая из 11 детей в семье, у 7 из которых также имелись симптомы повышенной кровоточивости. Четыре её родные сестры умерли в раннем возрасте от неконтролируемых кровотечений. Со слов родителей, в семье были родственники (и мужчины и женщины) с геморрагическими проявлениями. Эрик фон Виллебранд сделал заключение, что это состояние является ранее неизвестной формой гемофилии, но поражающей оба пола и характеризующейся значительным удлинением времени кровотечения, и назвал его наследственной псевдогемофилией.

Рисунок 1. Эрик фон Виллебранд

Хотя фон Виллебранд не смог установить причину болезни, он сумел отличить её от гемофилии и других форм геморрагических диатезов. В 1953 г. было установлено, что заболевание обычно сопровождается сниженным уровнем активности фактора VIII (FVIII), и что этот дефицит может быть возмещён инфузиями плазмы или фракций плазмы. В 1971 г. две группы исследователей сделали серьёзный прорыв: они доказали, что факторы FVIII и фактор фон Виллебранда (vWF) – это разные белки. Природа БВ была установлена, когда была определена нуклеотидная последовательность гена VWF (1985 г). Это открытие позволило понять генетическую основу БВ и разработать новые подходы к лечению заболевания.

Патогенез болезни Виллебранда

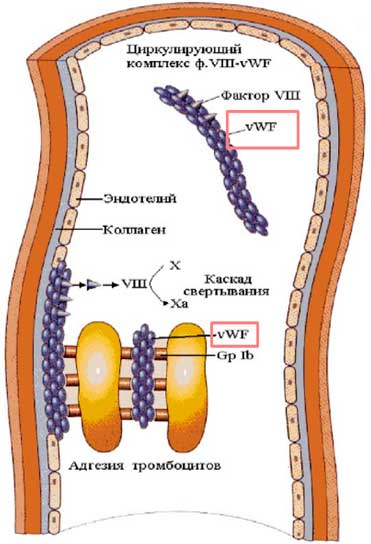

Геморрагический синдром у пациентов с БВ обусловлен недостаточностью или функциональной неполноценностью фактора Виллебранда (vWF) – высокомолекулярного гликопротеида, имеющего две основные функции: защиту фактора свертываемости VIII (FVIII) от распада и связь тромбоцитов с поврежденным участком эндотелия сосуда.

Рисунок 2. Роль фактора Виллебранда в гемостазе

Наиболее существенной функцией vWF является его участие в сосудисто-тромбоцитарном гемостазе, а именно в реакциях взаимодействия тромбоцитов с поврежденной сосудистой стенкой на стадиях адгезии, распластывания и агрегации тромбоцитов. В реакциях сосудисто-тромбоцитарного взаимодействия vWF выполняет роль «моста» между субэндотелиальными структурами поврежденной сосудистой стенки и тромбоцитами, а также между отдельными тромбоцитами, благодаря наличию в его структуре специфических доменов связывания.

Также vWF, будучи белком-носителем для фактора свёртываемости VIII (FVIII), обеспечивает ему стабильность в циркуляции. Этой способностью к ассоциации с FVIII обладают лишь 10% циркулирующих мультимеров vWF. Остальные 90% свободны от FVIII. Уменьшение количества vWF или нарушение его способности к связыванию с данным прокоагулянтом сопровождается снижением активности FVIII и соответственно нарушением образования комплекса, состоящего из факторов VIII и IX, необходимого для осуществления нормального коагуляционного процесса.

В плазме здорового человека vWF представлен мультимерами различной молекулярной массы – от 500 тыс. до 20 млн. дальтон. Размер мультимеров регулируется металлопротеиназой ADAMTS-13. Каждый мультимер vWF состоит из многократно повторяющихся одинаковых субъединиц, имеющих 4 различных типа доменов, на которых локализованы специфические места связывания, обеспечивающие взаимодействие vWF с рецепторами тромбоцитарной мембраны - гликопротеином GpIb на стадиях адгезии и распластывания, с GpIIb/IIIa на стадии агрегации, с субэндотелиальными структурами сосудистой стенки - коллагеном, гепарином, а также с FVIII.

Синтез vWF осуществляется в двух независимых клетках: мегакариоцитах и эндотелиальных клетках. Предшественники vWF хранятся в секреторных гранулах. Секреция vWF из гранул хранения происходит в ответ на определенные стимулы, к которым относятся тромбин, ионофоры кальция, адреналин и некоторые лекарственные препараты типа десмопрессина (синтетический аналог вазопрессина).

Ген VWF локализован на коротком плече 12-й хромосомы, а псевдоген (98% гомологии с геном VWF) – на хромосоме 22. Чаще всего БВ имеет наследственный характер и обусловлена аберрациями в гене VWF, кодирующем фактор фон Виллебранда, реже заболевание имеет приобретенный характер. БВ представляет собой фенотипически гетерогенную коагулопатию с аутосомно-рецессивным или аутосомно-доминантным типом наследования.

Эпидемиология

БВ встречается у 0,5-1% населения, распространенность клинически значимых форм БВ - 1-2 на 10 000 человек; БВ 3 типа встречается с частотой 1:500 000 человек. Приблизительно у 70% пациентов с БВ заболевание имеет легкое клиническое течение, у остальных наблюдаются среднетяжелые или тяжелые клинические проявления геморрагического синдрома.

Типы болезни Виллебранда

Болезнь Виллебранда – фенотипически гетерогенная коагулопатия, для которой выявлено множество различных подтипов. Описание подтипов болезни Виллебранда представлено в работе Sadler JE, Budde U, Eikenboom JC et al. в 2006 г [5].

Выделяют качественные и количественные нарушения vWF, в соответствии с чем БВ делят на типы и подтипы. При снижении концентрации vWF в крови диагностируют тип 1, при отсутствии фактора vWF и значительном недостатке фактора VIII (FVIII) определяют тип 3. При качественных нарушениях vWF имеет место тип 2.

Тип 1 (частота 55-70%): недостаточная продукция vWF (количественный дефект). Количество vWF снижено, но структура мультимера и функция каждой молекулы сохранены. Уровень FVIII снижен пропорционально степени снижения vWF. Снижение количества vWF в плазме приводит к ослаблению его функциональной активности из-за отсутствия возможности образовывать достаточное количество связей с тромбоцитами, сосудистой стенкой и FVIII. В результате образуется слабая тромбоцитарная пробка, не способная обеспечить гемостаз в сосудах микроциркуляции. Без vWF увеличивается протеолиз FVIII, что нарушает формирование фибринового сгустка. В типе 1 выделяют отдельно подтип 1С, связанный с ускоренным выведением фактора из кровяного русла. Наследование БВ типа 1 доминантное с неполной пенетрантностью.

Тип 2 (частота 25%). Варианты типа 2 БВ включают в себя качественные дефекты vWF. Тип 2 делится по конкретным функциональным и структурным дефектам, которые нарушают адгезию тромбоцитов или связывание FVIII. Нарушения коагуляции выражаются в непропорциональном снижении vWF:RCo (или vWF:CB) по отношению к vWF:Ag. Для диагностики подтипов БВ типа 2 используют анализ структуры мультимеров vWF.

Тип 2А. Изолированный дефицит высокомолекулярных мультимеров vWF и сниженная vWF-зависимая адгезия тромбоцитов. Качественный дефект vWF обусловлен повышенной чувствительностью vWF к металлопротеиназе ADAMTS-13, которая расщепляет высокомолекулярные мультимеры vWF, а также дефектами сборки мультимеров vWF вследствие нарушения димеризации. Наследование аутосомно-доминантное или аутосомно-рецессивное.

Тип 2B. Повышена аффинность vWF к рецепторам GPIb тромбоцитов, избыточное связывание крупных мультимеров vWF с тромбоцитами. В результате они быстрее подвергаются расщеплению под действием металлопротеиназы ADAMTS-13, количество крупных мультимеров в плазме уменьшается. Характеризуется повышенной ристоцетин-индуцированной агрегацией тромбоцитов (RIPA) под действием низких концентраций ристоцетина. У пациентов часто отмечается тромбоцитопения различной степени выраженности, которая может усиливаться при стрессе или под действием десмопрессина (последний категорически противопоказан при данном подтипе БВ, т.к. может приводить к жизнеугрожающим осложнениям). Наследование аутосомно-доминантное.

Тип 2M. Снижена ристоцетин-кофакторная активность vWF при нормальном содержании и нормальной мультимерной структуре vWF. Данный подтип БВ включает различные варианты качественного дефекта vWF, в результате которых происходит нарушение связывания vWF с тромбоцитами или субэндотелием. Нарушение связывания с тромбоцитами снижает доступность мультимеров vWF для расщепления металлопротеиназой ADAMTS-13. В связи с этим распределение мультимеров vWF по молекулярной массе сохраняется без изменений после их секреции эндотелиальными клетками. У большинства больных БВ типа 2М наблюдается непропорционально низкая vWF:RCo активность относительно vWF:Ag. Наследование аутосомно-доминантное или аутосомно-рецессивное.

Тип 2N (Нормандия). Нарушено связывание vWF с FVIII (cнижение аффинности к FVIII). У пациентов БВ типа 2N имеется дефект vWF в месте связывания с FVIII. В результате не образуется комплекс vWF–FVIII. Данный вариант БВ определяют с помощью теста связывания vWF с FVIII. У многих пациентов с данным вариантом БВ ранее диагностировали гемофилию А легкой или умеренной степени тяжести (FVIII:C в пределах 5–22%). У пациентов с БВ типа 2N при введении высокоочищенных концентратов FVIII наблюдается практически нормальное повышение активности FVIII, однако время его полужизни снижено. Наследование аутосомно-рецессивное.

Тип 3 (частота 1-3%). Наиболее тяжелая форма болезни, при которой vWF практически полностью отсутствует. Поскольку одной из функций vWF является связывание с FVIII и его защита от протеолиза, для пациентов с типом 3 БВ характерно не только отсутствие vWF, но и очень низкое значение FVIII:C. Наследование аутосомно-рецессивное.

Тромбоцитарный тип болезни Виллебранда (псевдо БВ), который обусловлен мутацией в гене тромбоцитарного рецептора GpIb, вследствие которой повышается чувствительность данного рецептора к высокомолекулярным мультимерам фактора Виллебранда. Фенотип аналогичен подтипу 2B.

Приобретенный синдром Виллебранда встречается реже, чем врожденная БВ (менее одного случая на 100 тыс. человек), и обычно связан с наличием одного из нескольких патологических механизмов или заболеваний:

-

Лимфопролиферативные заболевания, моноклональные гаммапатии, аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка

-

Дефект межжелудочковой перегородки, аортальный стеноз

-

Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, установленное в левом желудочке устройство поддержки кровообращения, первичная легочная гипертензия

-

Эссенциальная тромбоцитемия, истинная полицитемия, миелофиброз с миелоидной метаплазией, другие миелопролиферативные заболевания

-

Опухоль Вильмса, некоторые лимфопролиферативные или плазмоклеточные заболевания

-

Гипотиреоз

-

Состояние может быть вызвано радом лекарственных препаратов, среди которых ципрофлоксацин, вальпроевая кислота, гидроксиэтилкрахмал, гризеофульвин

Таблица 1. Краткая характеристика типов болезни Виллебранда

|

Тип болезни Виллебранда |

Характеристики |

|---|---|

|

1 |

Количественное снижение vWF при сохраненных соотношениях vWF/Ag, vWF/Act и FVIII и сохранением мультимерного распределения |

|

1С |

Количественное снижение vWF при сохраненных соотношениях vWF/Ag, vWF/Act и FVIII; повышение vWF/pp (пропептида) по отношению к vWF/Ag |

|

2А |

Снижена способность vWF связываться с тромбоцитами; дефицит высокомолекулярных мультимеров |

|

2М |

Снижена способность vWF связываться с тромбоцитами при сохранении мультимерного распределения |

|

2N |

Снижено связывание vWF с FVIII (vWF:FVIIIB) |

|

2В |

Повышенное связывание с GPIba, часто приводящее к тромбоцитопении |

|

3 |

Полное или почти полно отсутствие vWF |

|

Тромбоцитарный тип БВ |

Функциональный дефект тромбоцитарного рецептора GPIba, приводящий к чрезмерному связыванию тромбоцитов и vWF, последующей тромбоцитопении и дефициту высокомолекулярных мультимеров |

|

Приобретенный синдром Виллебранда |

Снижение vWF и, в частности, потеря его высокомолекулярных мультимеров из-за механического воздействия (например, аортальный стеноз), адсорбции на опухолях (например, макроглобулинемия Вальденстрема или опухоли Вильмса) или образования аутоантител |

Клиническая картина болезни Виллебранда.

Основное проявление БВ – геморрагический синдром микроциркуляторного / смешанного типов спонтанного или посттравматического характера.

При БВ 1 и 2 типов преобладает микроциркуляторный тип кровоточивости: экхимозы, кровотечения из слизистых (десневые, носовые, луночковые), меноррагии, кровотечения при проведении хирургических вмешательств и инвазивных диагностических процедур.

При типах БВ, характеризующихся выраженным снижением уровня FVIII (2A, 2N, 3), часто наблюдается смешанный (микроциркуляторно-гематомный) тип геморрагического синдрома. БВ 3 типа по своим проявлениям схожа с тяжелой формой гемофилии A ввиду почти полного отсутствия vWF и, как следствие, FVIII. При данном типе заболевания в клинической картине преобладают нарушения опорно-двигательного аппарата в результате рецидивирующих кровоизлияний в суставы (гемартрозов), гематомы мягких тканей различной локализации спонтанного характера, забрюшинные гематомы. Несмотря на идентичность клинических проявлений, у пациентов с БВ симптоматика менее выражена, чем у больных гемофилией, и всегда сочетается с кровотечениями по микроциркуляторному типу.

Заподозрить БВ возможно при наличии следующих клинических признаков:

-

кровотечения из незначительных порезов или ран, которые длятся более 15 мин и/или отсроченно возникают в течение 7 дней после травмы;

-

эпизоды длительного или повторного кровотечения после хирургического вмешательства или экстракции зубов, в том числе отсроченного характера в течение первых 7—10 дней;

-

спонтанные или посттравматические гематомы мягких тканей, нехарактерные для объема травмы;

-

носовые кровотечения, которые длятся более 10 мин, несмотря на физическую компрессию, или требующие медицинского вмешательства;

-

наличие крови в кале без видимой причины;

-

желудочно-кишечные кровотечения, не объяснимые язвами или портальной гипертензией;

-

любые обильные маточные кровотечения, которые длятся более 7—10 дней;

-

признаки мезенхимальной дисплазии и ангиодисплазии;

-

наличие забрюшинных гематом или гемартрозов в анамнезе;

-

развитие геморрагического синдрома при приеме таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота, НПВС, клопидогрел, варфарин или гепарин;

-

БВ в семейном анамнезе.

При проведении физикального обследования рекомендуется обращать внимание на наличие кожного геморрагического синдрома различной выраженности в виде множественных экхимозов и гематом мягких тканей. Возможно выявление признаков поражения суставов в виде деформации, отека и локального повышения температуры кожи (острый гемартроз) и/или признаков нарушения подвижности, объема движений суставов, гипотрофии мышц конечности на стороне пораженного сустава, нарушение походки (деформирующая артропатия) при БВ 3 типа. При осмотре также могут быть обнаружены кровотечения из слизистых (носовые, десневые, луночковые, меноррагии).

Лабораторная диагностика болезни Виллебранда

Первым этапом рекомендуется проведение коагулологического скрининга, включающего следующие показатели:

-

общий анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов;

-

определение АЧТВ, ПВ, ТВ и фибриногена;

-

определение группы крови

В первый этап может быть включено исследование агрегации тромбоцитов с основными индукторами — ристомицином, коллагеном, АДФ, тромбином, эпинефрином (адреналином).

Второй этап: для верификации диагноза болезни Виллебранда рекомендуется проведение специальных коагулологических исследований:

-

прокоагулянтная активность фактора FVIII (FVIII:C);

-

ристоцетин кофакторная активности фактора Виллебранда (vWF:RCo);

-

коллагенсвязывающая активность фактора Виллебранда (vWF:CB);

-

агрегация тромбоцитов, индуцированная ристоцетином, в двух концентрациях (RIPA)

-

фактор VIII-связывающей активности фактора Виллебранда (vWF:FVIIIB);

Таблица 2. Лабораторные тесты на болезнь Виллебранда

|

Анализ |

Цель выполнения |

|---|---|

|

Измерение количества vWF |

|

|

Коагуляционная активность фактора VIII (FVIII:C) |

Измерение функциональной активности FVIII |

|

Измерение функциональной активности vWF |

|

|

Измерение функциональной активности vWF (диагностика подтипа 2М) |

|

|

Соотношения коллагенсвязывающей активности vWF и антигена фактора Виллебранда (vWF:CB/ vWF:Ag) |

Диагностика подтипов 2А, 2М, 2В |

|

Мультимеры фактора фон Виллебранда |

Позволяет определить, насколько хорошо мультимеризован мономер vWF (для типов 2А/2М) |

|

Агрегация тромбоцитов, индуцированная ристоцетином (RIPA) |

Измерение чувствительности vWF к ристоцетину (для типа 2B) |

|

Фактор VIII-связывающая активность фактора Виллебранда (vWF:FVIIIB) |

Для типа 2N и его дифференцировки от гемофилии А |

Таблица 3. Лабораторные критерии типов болезни Виллебранда

|

Исследование |

Тип болезни Виллебранда |

|||||

|

1 |

2A |

2B |

2M |

2N |

3 |

|

|

Количество тромбоцитов |

N |

N |

↓ или N |

N |

N |

N |

|

Время свертывания

|

↑ или N |

↑ |

↑ |

↑ |

N |

↑↑↑ |

|

АЧТВ |

↑ или N |

↑ или N |

↑ или N |

↑ или N |

↑ или N |

↑ или N |

|

FVIII:С |

↓ или N |

↓ или N |

↓ или N |

↓ или N |

↓↓ |

< 10% |

|

vWF:RCo |

↓ |

<20% |

↓ |

↓ |

N или↓ |

< 5% |

|

vWF:Ag |

↓ |

↓ или N |

↓ или N |

↓ или N |

N или ↓ |

< 5% |

|

vWF:CB |

↓или N |

↓↓ |

↓ |

↓ или N |

N или ↓ |

< 5% |

|

Отношение vWF:RCo / vWF:Ag |

> 0,7

|

< 0,7

|

< 0,7

|

N или ↓ |

> 0,7

|

вариабельно |

|

RIPA |

↓ или N |

↓или N |

↑ при низкой концентрации |

↓ или N |

N |

отсутств. |

|

Мультимеры vWF |

N или ↓ |

нарушена (дефицит ВМ мультимеров) |

нарушена (дефицит ВМ мультимеров) |

N |

N |

отсутств. |

При подозрении на БВ, то есть при наличии кровотечений, необходимо лабораторное исследование vWF:Ag, vWF:RCo, FVIII:C. Пациенты со значениями vWF:RCo между 30-50% (нижняя граница нормы), ранее классифицировавшиеся как не имеющие БВ, как «низкий vWF» или «возможно, тип 1 БВ», с 2021 года классифицируются как БВ тип 1.

В случае, если соотношение FVIII:C/vWF:Ag меньше или равно 0,7, ставят диагноз тип 2N БВ. В этом случае однозначное подтверждение диагнозу даст анализ на связывание vWF с FVIII (vWF:FVIII). Он довольно редко проводится, но позволяет однозначно определить снижение способности vWF связываться и защищать от распада FVIII. Этот анализ особенно важен для различения БВ 2N типа и гемофилии А, имеющих сходные симптомы. Поскольку анализ vWF:FVIII редко осуществляется, был предложен способ диагностики 2N типа БВ на основе тромбоэластографии до и после двухкратной инфузии концентрата vWF.

При очень низком значении vWF:Ag (<5%) определяют тип 3 или тяжелую форму типа 1. Однозначно разделить эти диагнозы можно при помощи анализа, показывающего количество пропептида vWF (vWFpp) в крови. Если его значение ниже 5%, то это тип 3, характеризующийся полным отсутствием функционального vWF, если значение vWFpp выше или равно 5%, то диагностируют тяжелую форму БВ типа 1.

Если vWF:RCo < 30%, то исследуют соотношение vWF:RCo/vWF:Ag. В случае если оно больше 0,6, а распределение мультимеров нормальное, то диагностируют тип 1.

Если vWF:RCo < 30% , но соотношение vWF:RСo/vWF:Ag меньше или равно 0,7, то диагностируют тип 2 БВ (тип А или B или М). Для дифференциальной диагностики типов 2 используют два показателя. Значение RIPA будет повышено при типе В, характеризующимся повышенной афинностью к тромбоцитам, и будет нормальным или сниженным в других случаях. Электрофорез мультимеров покажет нормальное распределение при типе 2М и потерю высокомолекулярных мультимеров при типах 2В и 2А.

Для более точного диагноза с выяснением причины заболевания (тип 1) и подтипов типа 2, а также для планирования семьи и пренатальной диагностики может быть рекомендовано исследование аберраций в гене VWF (см. ниже).

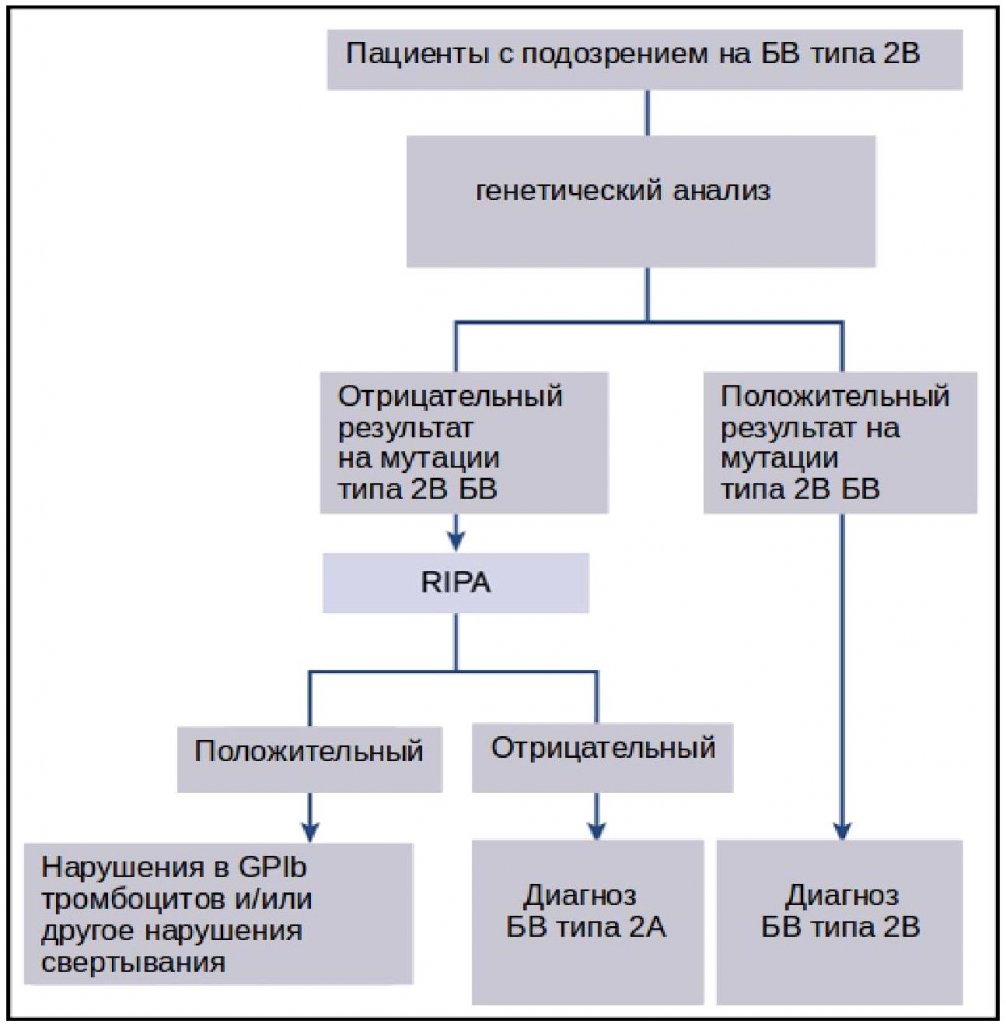

Для установления диагноза БВ тип 2В рекомендуется на первом этапе использовать генетическое тестирование и опираться на его результаты.

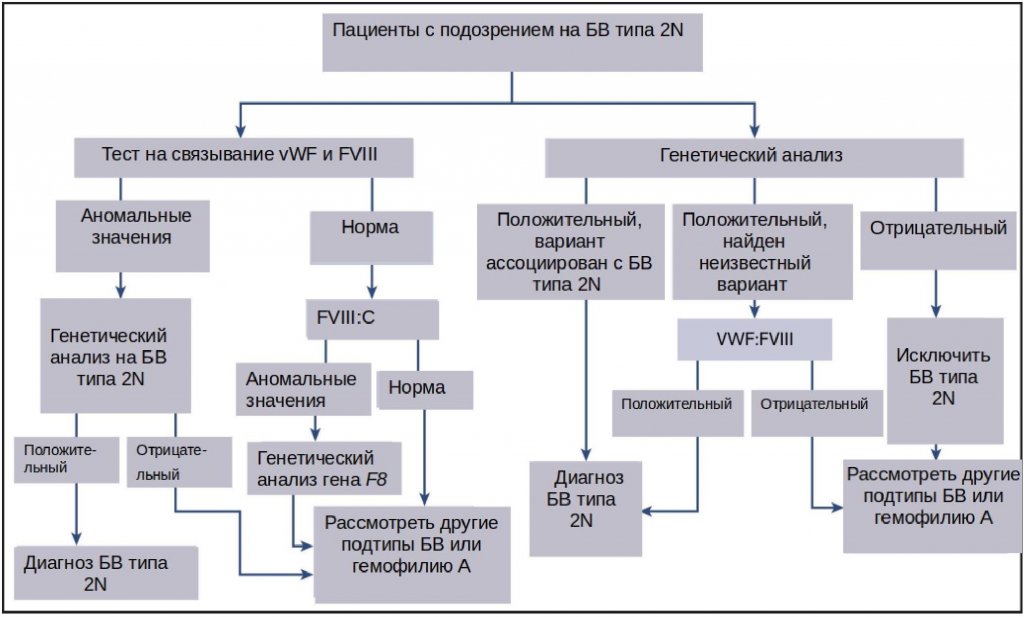

Для установления диагноза БВ подтип 2N рекомендуется на первом этапе использовать либо генетическое тестирование, либо тест на связывание vWF с FVIII (vWF:FVIII). Во втором случае генетическое тестирование все равно будет рекомендоваться, если тест покажет отклонения от нормы.

Молекулярно-генетические методы позволяют с высокой точностью диагностировать типы 2N и 2В, внести больше ясности в клиническую картину при других типах заболевания.

Генетическая диагностика болезни Виллебранда

Для подтверждения диагноза у пациента, кровных родственников и с целью пренатальной диагностики рекомендуется исследование аберраций в гене VWF. Анализ аберраций позволяет не только верифицировать диагноз БВ, но и способствует уточнению типа заболевания, поскольку патогенные варианты, соответствующие различным типам и подтипам БВ, различаются по своему характеру и локализации.

Ген VWF локализован в прителомерной области короткого плеча 12-й хромосомы (12p13.31), занимает на ней около 178 тпн и состоит из 52 экзонов. Мутации, соответствующие типу 2N БВ, локализованы в экзонах 17–21, 24, 25, 27. Мутации типа 2A находятся в экзонах 12, 14–16, 26, 28, 51, 52; типа 2M – 17, 27, 28, 30, 31, 52; типа 2B бывают только в экзоне 28. Мутации, определяющие типы 1 и 3 БВ, разбросаны по всему гену. Для выявления наиболее частых мутаций обычно производится анализ 18-21 и 28 экзона гена VWF.

Для БВ 1-го и 3-го типов характерны «тяжелые» мутации (нонсенс-мутации, мутации со сдвигом рамки считывания, мутации в канонических динуклеотидах сайтов сплайсинга) и рассеянные по всему пространству гена, тогда как при 2-м типе (кроме рецессивных вариантов 2A и 2N) встречаются только приводящие к аминокислотным заменам миссенс-мутации, причем преимущественно в самом большом экзоне 28 гена vWF, кодирующем домены А1 и А2, отвечающие за мультимеризацию белка.

Молекулярно-генетический анализ особенно важен в случае типа 2N БВ, который иногда ошибочно диагностируется как легкая форма гемофилии А (и наоборот) [3].

Варианты БВ 3-го типа и подтипа 2N наследуются рецессивно, и, следовательно, для их проявления необходимо наличие мутаций в обоих аллелях гена vWF. Для подтипов 2В и 2М характерно доминантное наследование, то есть достаточно нарушения только в одном из аллелей. Тип 1 и подтип 2A в генетическом плане более сложны и могут иметь оба варианта наследования.

Критерии постановки диагноза болезнь Виллебранда

1. Анамнез заболевания, который должен включать 2 геморрагических эпизода, требующих терапии или 3 геморрагических эпизода одной и той же локализации.

2. Отягощенная наследственность - повышенная кровоточивость у родственников 1 степени родства.

3. Лабораторные данные (см. таблицу 3).

Диагноз устанавливается при наличии двух из трех критериев [1].

Обнаружение патогенного или условно патогенного вариант гена VWF, ассоциированного с болезнью фон Виллибранда при наличии характерных клинических и лабораторных данных позволяет подтвердить наследственную форму БВ.

Вариабельность клинико-лабораторных проявлений болезни Виллебранда

Вариабельность клинико-лабораторных проявлений БВ может быть обусловлена рядом дополнительных экзогенных и эндогенных влияний, которые как повышают уровень vWF, так и снижают его. Например, у лиц с группой крови О (I) уровень vWF снижен примерно на 25-30% по сравнению с лицами, имеющими группу крови А(II), В(III) или АВ (IV). Это связано с тем, что ген фактора Виллебранда находится в непосредственной близости от генетических локусов, отвечающих за группу крови.

Значительное повышение уровня vWF, преимущественно у лиц с типом 1 БВ, вызывают стрессовые ситуации, болевой синдром, а также недавнее оперативное вмешательство и инфекции. Характерное для данных ситуаций повышение уровня адреналина в крови стимулирует секрецию нормального в функциональном плане vWF из гранул хранения, что проявляется повышением активности и содержания vWF, а также активности FVIII иногда до нормальных значений. Этот факт следует учитывать при обследовании лиц с подозрением на БВ. У лиц с типом 3 БВ такого эффекта практически не наблюдается, из-за полного дефицита vWF.

На уровень vWF влияют гормональные колебания. Он повышается во время беременности и варьирует во время менструации, снижаясь на 5-7 день менструального цикла. Прием гормональных противозачаточных препаратов повышает уровень vWF и FVIII в крови женщин с БВ. Поэтому за три-четыре недели до обследования на БВ женщины должны прекратить прием гормональных препаратов.

Существуют возрастные особенности, связанные с содержанием vWF в крови. С возрастом концентрация vWF повышается, и у пациентов с типом 1 vWF:RCo и vWF:Ag могут достигнуть нормальных значений, тем не менее, кровотечения не прекратятся. При типе 2 с возрастом увеличивается концентрация vWF, но не восстанавливается функция, поэтому кровотечения не прекращаются, а обычно ситуация даже ухудшается

С учетом вариативности уровня vWF, при подозрении на БВ необходимы повторные лабораторные исследования, даже если при первом исследовании результаты нормальные.

Дифференциальный диагноз болезни Виллебранда

Дифференциальный диагноз болезни Виллебранда проводят со следующими заболеваниями:

- наследственные тромбоцитопатии;

- гемофилия А;

- болезнь Рандю-Ослера;

- дизагрегационные тромбоцитопатии;

- тромбастения Гланцмана

- геморрагические мезенхимальные дисплазии;

- тромбоцитопении;

- дефицит других факторов свертывания крови (VII, X, XI, XII, XIII)

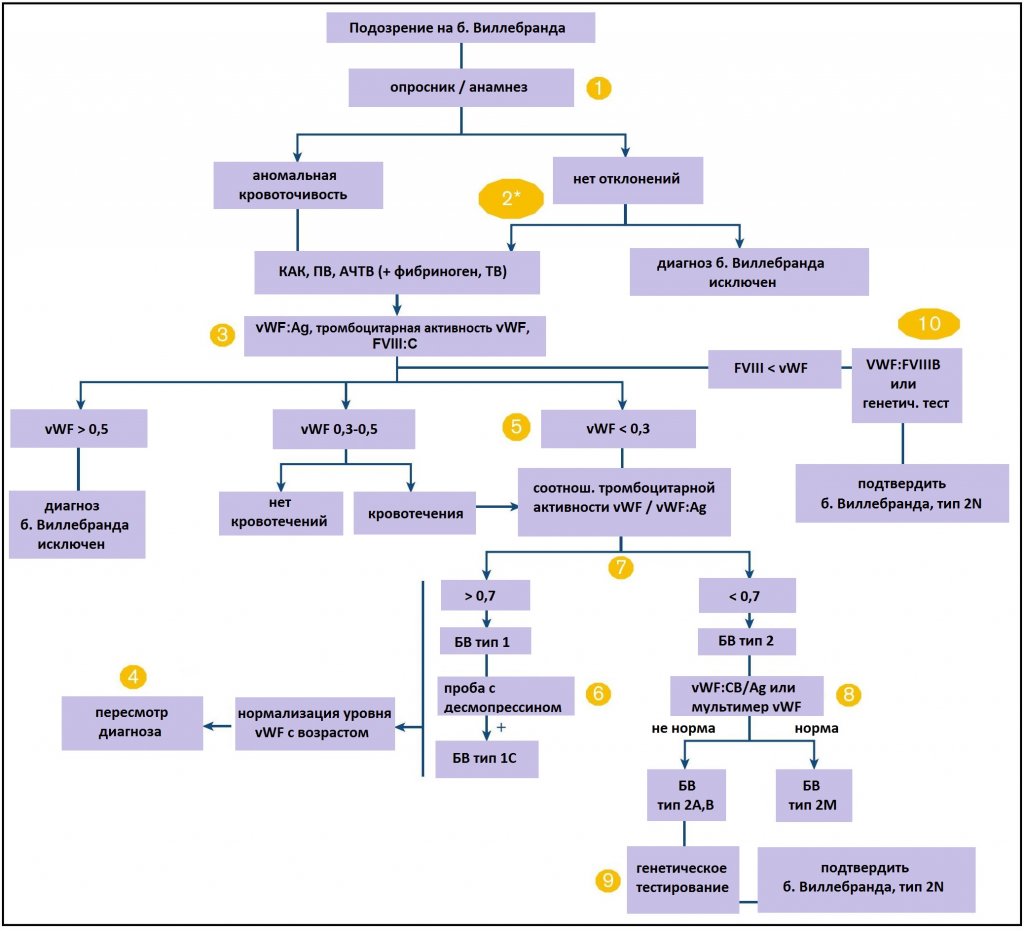

Рекомендации по диагностике болезни Виллебранда ASH ISTH NHF WFH 2021 г.

Разработчики рекомендаций: ASH – Американское гематологическое общество, ISTH – Международное общество по тромбозу и гемостазу, NHF – Национальный фонд борьбы с гемофилией, WFH – Всемирная федерация гемофилии.

Использование опросников:

1. Пациентам с низким риском болезни Виллебранда (БВ), особенно взрослым женщинам, при подозрении на данную патологию на первом этапе достаточно проводить тестирование по опросникам на предмет выявления патологической кровопотери. В опросниках акцент делается на склонность к образованию синяков и кровоточивости, детализируются случаи возникновения геморрагий (носовых кровотечений, кровотечений из мелких ран, после удаления зубов, после других хирургических вмешательств, послеродовые кровотечения, характер менструаций), уточняется семейный анамнез. На основании опросника принимается решение о назначении специфических коагулогических тестов.

2-3. При среднем и высоком риске болезни Виллебранда не следует полагаться на опросники. Следует назначать специфические коагулогические тесты: vWF:Ag (антиген фактора Виллебранда), тромбоцитосвязывающая активность vWF (например, vWF:GPIbM) и FVIII:C (прокоагулянтная активность фактора VIII). Пациент должен наблюдаться у гематолога.

Оценка тромбоцитосвязывающей активности vWF:

4. Вместо анализа на vWF:RCo (ристоцетин-кофакторная активность) предлагается выполнять другие исследования по оценке тромбоцитосвязывающей активности vWF (например, vWF:GPIbM, vWF:GPIbR)

Не следует забывать, что уровень vWF может нормализоваться с возрастом:

5. Предлагается не снимать диагноз БВ и не исключать из списков наблюдения пациентов, у которых ранее был установлен диагноз БВ 1 типа, но с возрастом нормализовались показатели фактора Виллебранда.

Диагностика болезни Виллебранда, тип 1:

6. Установлены новые диагностически значения фактора Виллебранда (vWF) для диагностики БВ 1-го типа: у пациентов без уточнения анамнеза кровотечений (regardless of bleeding) < 0,3 МЕ/мл, у пациентов с патологическими кровотечениями в анамнезе <0,5 МЕ/мл. Имеются в виду тест на антиген фактора Виллебранда vWF:Ag или на тромбоцитосвязывающую активность vWF (например, vWF:GPIbM). Поскольку фактор Виллебранда является острофазовым реактантом и может повышаться при кровотечениях, травмах, беременности и других состояниях, исследование надо проводить вне данных состояний.

Диагностика болезни Виллебранда, тип 1С:

7. У пациентов при подозрении на болезнь Виллебранда 1С типа предложено не использовать тест соотношения пропептида фактора Виллебранда и антигена фактора Виллебранда (vWFpp/vWF:Ag), а заменить его на пробу с десмопрессином, чтобы подтвердить ускоренный клиренс vWF (анализ крови выполняется через 1 и 4 часа после инфузии).

Комментарий: десмопрессин (DDAVP, аналог вазопрессина) стимулирует высвобождение фактора фон Виллебранда (VWF) из телец Вайбеля–Паладе эндотелиальных клеток, тем самым увеличивая уровeнь этого фактора (а также фактора VIII) в 3-5 раз. Десмопрессин может быть использован для усиления секреции фактора фон Виллебранда (с последующим увеличением образования комплекса с фактором VIII) у пациентов, имеющих нарушения коагуляции. Десмопрессин является наиболее эффективным у пациентов с количественными изменениями, так как увеличивает выброс фактора фон Виллебранда. Он обычно неэффективен при 2-м и 3-м типах БВ. При БВ типа 2В десмопрессин может усугубить тромбоцитопению, вплоть до жизнеугрожающих состояний. В России деспопрессин с терапевтическими целями не используется, применяется только в диагностических целях.

Диагностика болезни Виллебранда, тип 2:

8. При диагностике болезни Виллебранда 2-го типа (2A, 2B, 2M) рекомендуется использовать соотношение тромбоцитосвязывающая активность vWF /vWF:Ag < 0,7 (ранее было <0,5) у пациентов, у которых были выявлены аномалии vWF на скрининге. У некоторых пациентов с БВ 2-го типа могут быть нормальными показатели тромбоцитосвязывающей активности vWF и vWF:Ag, но их соотношение снижено.

9. При подозрении на 2 тип БВ (2A, 2B, 2M) рекомендовано использовать анализ на отношение vWF:CB/vWF:Ag или анализ мультимеров vWF.

10. Для диагностики БВ типа 2B (у пациентов с подозрением на БВ 2А или 2В) генетическое тестирование является преимущественным перед тестом на агрегацию тромбоцитов, индуцированную ристоцетином (RIPA).

Рисунок 3. Алгоритм диагностики болезни Виллебранда, тип 2В. Развернуть на весь экран

11. Для диагностики болезни Виллебранда типа 2N рекомендуется тест vWF:FVIIIB или генетическое тестирование.

Рисунок 4. Алгоритм диагностики болезни Виллебранда, тип 2N. Развернуть на весь экран

Рисунок 5. Общий алгоритм диагностики болезни Виллебранда в соответствии с рекомендациями ASH ISTH NHF WFH 2021 г. Развернуть на весь экран

Цифры в желтых кружках соответствуют пунктам в рекомендациях. Уровень vWF – антиген фактора Виллебранда (vWF:Ag) и/или тромбоцитосвязывающая активность vWF.

1) Клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни Виллебранда. Национальное гематологическое сообщество. 2018 г.

2) Папаян Л.П. (2021). Болезнь Виллебранда: этиология, патогенез, особенности лабораторной диагностики (лекция). Вестник гематологии, 17 (4), 32-42.

3) Чернецкая Д.М. Молекулярно-генетическая диагностика болезни Виллебранда. Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Москва 2023 г.

4) Чернецкая Д.М., Лихачева Е.А., Пшеничникова О.С., Сурин В.Л., Зозуля Н.И. Болезнь виллебранда: сопоставление клинических, коагулогических и молекулярно-генетических данных. Гематология и трансфузиология. 2019;64(3):246-255. https://doi.org/10.35754/0234-5730-2019-64-3-246-255

5) Sadler JE, Budde U, Eikenboom JC et al. Update on the pathophysiology and classification of von Willebrand disease: a report of the Subcommittee on von Willebrand Factor. J Thromb Haemost. 2006 Oct;4(10):2103-14. doi: 10.1111/j.1538-7836.2006.02146.x

6) James PD, Connell NT, Ameer B et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021 Jan 12;5(1):280-300. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003265

7) Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021 Jan 12;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264